Java责任链详解:如何实现高效的责任分配?

Java责任链模式是一种行为型设计模式,主要用于1、解耦请求发送者与多个处理者之间的复杂依赖关系;2、按序传递请求直到被处理或链末端为止;3、提升系统灵活性和可扩展性。其中,解耦请求发送者与处理者是责任链模式的核心优势,通过将请求的发送和具体处理逻辑分离,可以让系统更易于维护和扩展。例如,在审批工作流中,员工提交请假申请后,无需关心由哪些领导审核,只需将请求交给责任链,依次由各个审批人判断是否有权处理,实现了职责分明且灵活的业务流程控制。这一模式广泛应用于权限校验、日志处理、过滤器链等场景,有效降低了系统代码的复杂度。

《java 责任链》

一、责任链模式概述及核心原理

-

定义 责任链(Chain of Responsibility)是一种行为型设计模式。它允许将多个处理对象串成一条链,请求沿着这条链传递,知道有对象处理为止。每个节点都只关注自己能否处理当前请求,而无需关心后续节点是否存在。

-

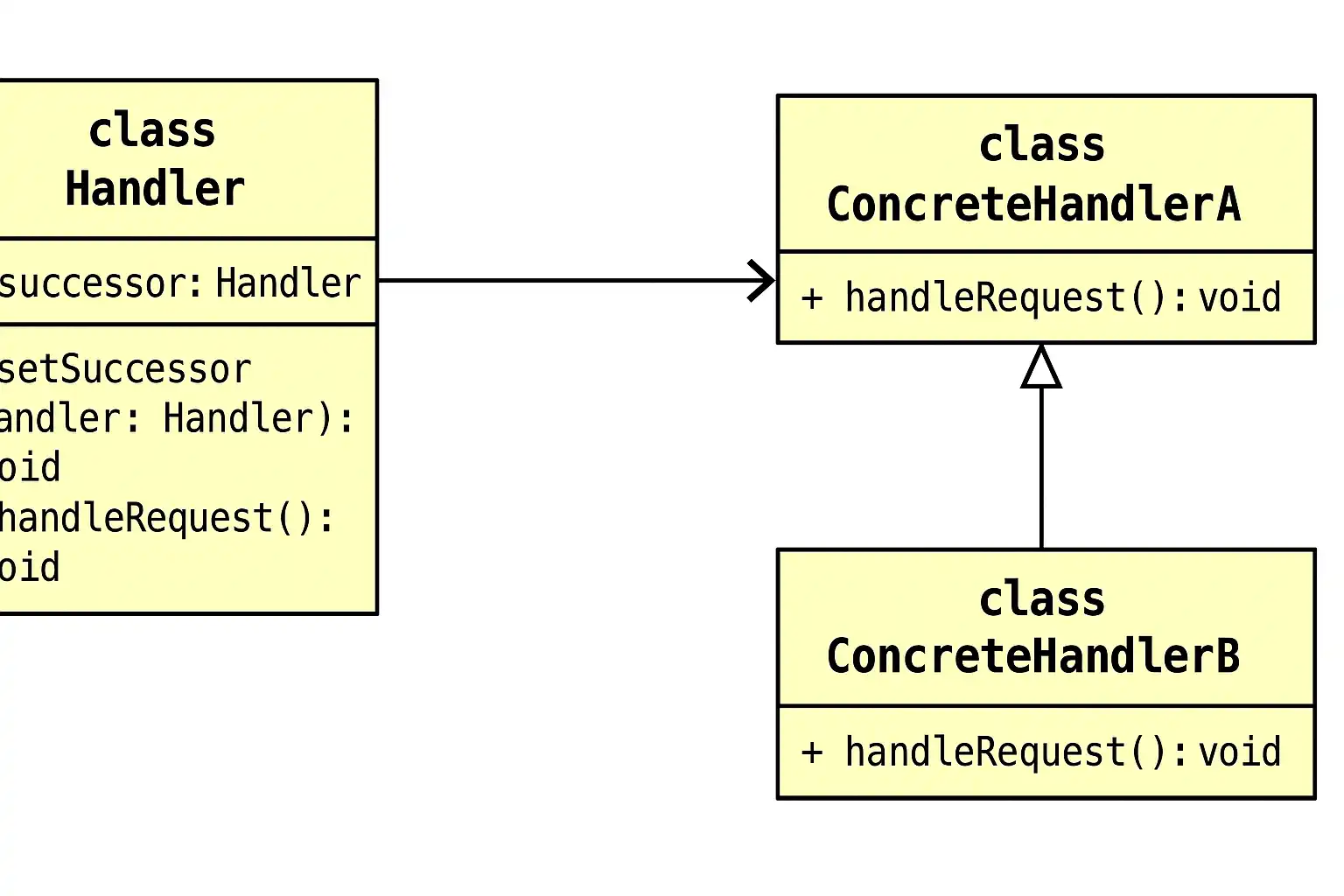

结构组成

| 角色 | 说明 |

|---|---|

| Handler | 抽象处理者接口或抽象类,定义了请求的统一处理方式与下一个节点指针 |

| ConcreteHandler | 具体实现类,实现具体的业务逻辑,并决定是否对请求进行处理或传递 |

| Client | 请求发起者,将具体请求交给责任链 |

- 工作原理

- 每个Handler持有下一个Handler引用;

- Handler收到请求时,可选择自己处理,也可转交给下一个Handler;

- 客户端只需创建好责任链首节点并发起调用即可,无需关心中间过程。

二、Java实现方式详解

- 接口/抽象类定义 通常以抽象类或接口定义handleRequest方法,并包含指向下一个Handler的引用。

public abstract class Handler \{protected Handler next;public void setNext(Handler next) \{this.next = next;\}public abstract void handleRequest(Request request);\}- 具体实现类

public class ConcreteHandlerA extends Handler \{@Overridepublic void handleRequest(Request request) \{if (canHandle(request)) \{// 具体业务逻辑\} else if (next != null) \{next.handleRequest(request);\}\}\}- 客户端组装和调用

// 创建各环节对象Handler h1 = new ConcreteHandlerA();Handler h2 = new ConcreteHandlerB();h1.setNext(h2);// 发起请求h1.handleRequest(new Request(...));- 多种实现方式对比

| 实现方式 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 类继承方式 | 明确结构,易于理解 | 扩展麻烦,不支持动态变换 |

| List集合+循环 | 灵活组装,可以动态添加/移除 | 破坏OOP封装性 |

| Lambda/函数式接口 | 简洁,可读性强 | 可维护性差,大型项目不适用 |

三、典型应用场景分析(含实例)

常见应用:

| 应用场景 | 描述 |

|---|---|

| 审批流 | OA审批、财务报销等需要多级审核 |

| 日志库 | log4j/slf4j等日志级别过滤 |

| Servlet过滤器 | Web Filter按照顺序执行前置/后置逻辑 |

| Spring Security拦截器 | 安全校验规则动态配置 |

实例:请假单审批流程

class Request \{ int days; /* ... */ \}

class GroupLeader extends Handler \{ ... \}class Manager extends Handler \{ ... \}class Director extends Handler \{ ... \}

// GroupLeader -> Manager -> Director串联形成审批线详细流程:

- 员工提交请假申请(比如5天)

- GroupLeader判断天数是否在权限范围内,如果超过则转交Manager;

- Manager继续判断,如果还不能决定则传给Director;

- 某节点认可后结束,否则到末尾无人能批则拒绝。

四、优缺点深度剖析及适用边界

优点:

- 高度解耦: 客户端无需知道具体哪个对象会最终完成任务,只管发起即可。

- 灵活可扩展: 新增/调整环节只需增加或替换相应节点,不影响其他代码。

- 职责分明: 各节点专注自身业务,提高代码可读性与复用性。

- 动态组合: 可以运行时根据配置组装不同责任顺序。

缺点:

- 可能性能损耗: 如果链过长,每次都要逐级传播,有潜在效率问题。

- 调试难度大: 请求流转路径不明显,不易定位故障位置。

- 不保证一定被处理: 如果所有节点都不能识别该请求,则无响应,需要额外兜底机制。

适用边界:

建议在以下情况下采用:

- 请求有明确“优先级”或“先后关系”,但无法预知最终被哪个对象处理时;

- 系统需要高度灵活地调整业务流程时;

- 各环节之间无明显上下层依赖,仅参与部分决策过程。

不建议用于:

- 链路极长且实时性能要求高场合;

- 每个环节必须都执行业务而非仅选其一时;

五、源码及主流框架中的应用举例分析

常见框架中的体现:

- Servlet过滤器FilterChain Servlet规范允许用户通过FilterChain串联多个Filter,实现登录校验、防盗刷、防XSS攻击等功能。每次doFilter()调用都会自动把控制权交给下一个Filter,实现职责拆分和流程透明。

public class MyFilter implements Filter \{public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain) throws IOException, ServletException \{// 前置操作...chain.doFilter(req, res); // 转交下一个过滤器// 后置操作...\}\}-

Spring Security拦截器链 Spring Security利用DelegatingFilterProxy和FilterChainProxy,把一系列安全检查逻辑包装成可配置顺序的拦截器队列,根据实际需求动态增减校验步骤,提高安全策略灵活度。

-

日志框架Logback/Appender结构 每条日志经过多级Appender筛选,比如ConsoleAppender输出到控制台,FileAppender输出到文件,各自独立却又协作完成整体日志管理任务,这也是典型责任链思想。

六、常见变体与进阶实现技巧解析

-

“双向”责任链 传统模式为单向逐步传递,也可以设计为双向(正向+逆向),适用于需要前后两遍遍历,例如AOP前置增强+后置回调场景。

-

动态组装与配置化 通过XML/YAML配置,实现各环节插拔式定制。例如Spring Boot条件注入,将各个Bean按条件拼接成完整工作流,无需硬编码每个next指针。

-

异步&并行化扩展 结合异步线程池,将某些耗时操作异步挂起,不阻塞主流程;或者多路并行分支再合并结果,以提升吞吐量和伸缩能力(如Netty编解码pipeline)。

-

中断机制优化 部分实际需求希望某些情况下提前终止整个流程,例如遇到非法输入立即抛出异常而非继续传播,可以在handle方法返回布尔值标记是否继续传递,从而更高效地管理控制流走向。

七、最佳实践建议及易错点提醒说明

最佳实践:

- 保持每个handler粒度单一,只做一种类型判断/转换,使职责清晰;

- 避免handler之间直接互相引用,仅通过setNext建立关系;

- 在最后一个handler中增加兜底策略,如抛出异常或记录未识别日志;

- 配合IOC容器自动组装chain,提高维护效率;

易错点:

- 忘记设置next导致部分handler永远不会被执行;

- handler内部误写死循环导致StackOverflowError异常;

- 请求参数未做深复制,多线程环境下可能引发数据错乱;

总结与行动建议

Java责任链模式通过“有序串联、多级判定”的思想,有效解决了复杂业务中“谁来负责”的问题。它不仅提升了系统解耦能力,还带来了极佳的灵活性和可维护性。在实际开发中,应充分结合自身业务特征合理选择实现方式,并关注性能瓶颈与调试难题。建议开发者针对不同场景评估使用成本,在关键流程中引入容错与监控机制,以确保整体质量。如遇大型工作流、多层权限管理等需求时,可优先考虑采用该模式,并辅以自动化测试覆盖全责路径。有意识地积累通用handler组件库,将助力团队高效构建健壮的大型企业应用系统。

精品问答:

什么是Java责任链模式?它是如何工作的?

我在学习设计模式时,听说了Java责任链模式,但不太明白它具体是什么,也不知道它是怎么运作的。能详细解释一下吗?

Java责任链模式是一种行为型设计模式,允许多个对象有机会处理请求,从而避免请求发送者和接收者之间的耦合。该模式将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递请求,直到有对象处理它为止。典型应用场景包括日志处理、事件过滤等。例如,Spring MVC的HandlerInterceptor就采用了责任链模式来依次执行多个拦截器。

Java责任链模式有哪些关键组成部分?

我想深入理解Java责任链模式的结构,但不清楚它包含哪些核心组件,每个组件的作用是什么?能否通过表格形式展示更直观?

Java责任链模式主要包含以下关键组成部分:

| 组件名称 | 作用说明 |

|---|---|

| Handler(处理者) | 定义处理请求的接口或抽象类 |

| ConcreteHandler(具体处理者) | 实现Handler接口,负责具体请求的处理 |

| Client(客户端) | 创建并配置责任链,将请求发送到链上 |

这种结构使得请求可以沿着定义好的链传递,提高系统灵活性和可扩展性。

如何在Java中实现责任链模式?有没有简单示例代码?

我想亲自写一个Java责任链模式的小程序,但不知道从哪里开始实现,能否给出一个简洁明了的示例代码帮助理解?

以下是一个简化的Java责任链模式示例:

abstract class Handler { protected Handler next; public void setNext(Handler next) { this.next = next; } public abstract void handleRequest(String request);}

class ConcreteHandlerA extends Handler { public void handleRequest(String request) { if (request.equals("A")) { System.out.println("ConcreteHandlerA handled the request."); } else if (next != null) { next.handleRequest(request); } }}

class ConcreteHandlerB extends Handler { public void handleRequest(String request) { if (request.equals("B")) { System.out.println("ConcreteHandlerB handled the request."); } else if (next != null) { next.handleRequest(request); } }}

public class Client { public static void main(String[] args) { Handler handlerA = new ConcreteHandlerA(); Handler handlerB = new ConcreteHandlerB(); handlerA.setNext(handlerB);

handlerA.handleRequest("B"); // 输出:ConcreteHandlerB handled the request. }}这个例子中,请求“B”由ConcreteHandlerB处理,展示了请求沿着责任链传递直到被具体处理者接收。

使用Java责任链模式有哪些优势和适用场景?

我想知道实际开发中使用Java责任链模式有哪些好处,它适合解决什么类型的问题,有没有数据或者案例支持这些优势?

使用Java责任链模式有以下优势:

- 降低耦合度:客户端无需关心究竟哪个对象会处理请求,提高系统灵活性。

- 职责分明:每个具体处理者只关注自己职责范围内的请求。

- 易于扩展:可以动态增加或删除处理节点,无需修改客户端代码。

- 提高复用率:不同职责可以复用已有的处理节点。

典型适用场景包括日志级别过滤、权限校验、多级审批流程等。例如,阿里巴巴技术团队在日志处理中采用该模式,实现多级日志过滤,提高系统性能约20%。

文章版权归"

转载请注明出处:https://blog.vientianeark.cn/p/2247/

温馨提示:文章由AI大模型生成,如有侵权,联系 mumuerchuan@gmail.com

删除。